- Penulis : Paul Butarbutar

Serangan Rusia ke Ukraina telah berdampak sangat signifikan terhadap sektor energi. Harga minyak patokan Eropa Brent North Sea melonjak menjadi 113,02 dolar AS per barel, tertinggi sejak 2014. Sementara itu, harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) melonjak ke level 111,5 dolar AS.

Harga gas Eropa juga mengalami peningkatan tajam. Harga gas acuan Eropa TTF Belanda mencapai 194,715 euro per MWh dan harga gas Inggris melonjak ke level 463,84 pence per term. Kenaikan harga energi ini sangat terasa di Eropa, terutama karena Rusia merupakan pemasok utama gas ke Eropa. Pada tahun 2020, Eropa mengimpor 167,7 milyar m3 gas alam dari Eropa. Sekitar sepertiga dari pasokan tersebut dikirim melalui jaringan pipa yang melewati Ukraina dan sepertiga lainnya atau sekitar 56,3 milyar m3 merupakan gas impor dari Rusia ke Jerman. Pasokan gas dari Rusia ke Jerman dikirim melalui jaringan pipa Nord Stream 1 yang melewati Ukraina, sementara pengiriman gas ke Turki dilakukan melalui jaringan Turk Stream.

Kenaikan harga ini juga terasa sampai ke Indonesia. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negar (APBN) Tahun 2022, harga minyak diasumsikan berada pada harga 63 dolar AS per barel. Namun, dengan meningkatnya harga minyak dunia, ada kemungkinan pemerintah “terpaksa” harus menaikkan harga bahan bakar minyal (BBM) bersubsidi. Baru-baru ini, Pertamina sudah harus menaikkan harga BBM tanpa subsidi, Pertamax Plus, menjadi Rp 14.000 per liter. Apabila pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi, maka pemerintah harus menambah anggaran subsidi di APBN.

Meningkatnya harga sumber daya energi dunia bukan hanya terjadi saat ini, tapi sudah terjadi berkali-kali. Beberapa pemicunya adalah kebutuhan energi pada musim dingin, keputusan Cina memberhentikan impor batubara dari Australia yang berdampak pada naiknya harga batubara, dan kejadian-kejadian lainnya.

Yang menarik, setiap kali terjadi kenaikan harga sumber daya energi secara global, selalu ada keinginan dari berbagai pihak untuk segera beralih ke energi terbarukan, yang tidak terpengaruh terhadap kenaikan harga sumber daya energi global. Namun, pada saat harga energi global kembali turun, keinginan untuk mengembangkan energi terbarukan itu sayangnya turut menghilang.

Saat ini, penyediaan energi Indonesia masih didominasi oleh energi fosil. Meski begitu, keinginan pemerintah untuk beralih dari pemanfaatan energi fosil ke energi terbarukan sudah ada sejak lama, terutama setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, yang diikuti dengan pengesahan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional. Namun sayangnya, keinginan pemerintah Indonesia tersebut masih cukup jauh dari target. Hingga tahun 2021, pemerintah hanya mampu mencapai sekitar 11,5% kontribusi energi terbarukan dalam bauran energi primer, dari yang seharusnya 23% pada tahun 2025. Akan sulit untuk mencapai target bauran energi primer dengan pola pengembangan energi terbarukan seperti yang ada saat ini. Sebagai gambaran, bauran energi primer untuk sektor pembangkitan pada tahun 2021 hanya mencapai 13,5%.

Di sisi lain, pemerintah juga sudah menyampaikan bahwa Indonesia akan mencapai target net-zero emission atau nol emisi karbon pada tahun 2060 atau lebih awal. Untuk memenuhi target itu, pemerintah akan menghentikan pengoperasian pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dari batubara paling lama tahun 2056. Target nol emisi karbon itu akan dapat lebih cepat tercapai jika ada negara atau lembaga internasional yang dapat menyediakan pendanaan.

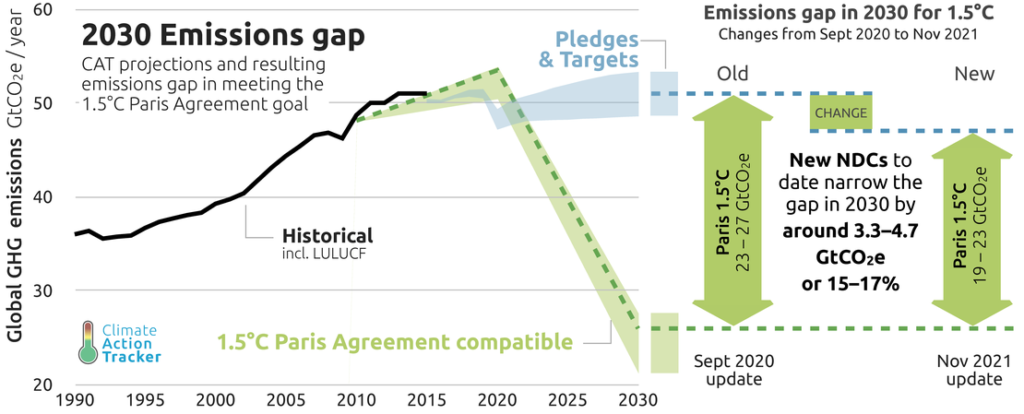

Pertanyaannya adalah, apakah upaya yang direncanakan pemerintah itu sudah cukup untuk menjaga kenaikan suhu bumi secara global di angka 1.5 oC? Climate Action Tracker yang membuat analisis terhadap target-target penurunan emisi secara global menyampaikan, butuh penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) antara 19–23 GtCO2 hingga tahun 2030 untuk mewujudkan hal itu.

Sumber: Climate Action Tracker (https://climateactiontracker.org/global/cat-emissions-gaps/, diakses 20 Maret 2022)

Berdasarkan analisis dari Climate Action Tracker tersebut, rencana penurunan emisi GRK Indonesia, yang sudah ditetapkan di dalam dokumen Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC) (NDC), tidak akan mencukupi untuk memenuhi target Persetujuan Paris, menahan kenaikan suhu bumi tidak lebih dari 1.5 oC. Hal ini terutama karena hingga tahun 2030 Indonesia masih mengandalkan PLTU batubara untuk penyediaan tenaga listrik. Begitu juga di sektor transportasi, Indonesia masih mengandalkan bahan bakar fosil, meski pemerintah sudah mulai mengimplementasikan program B30.

Oleh karena itu, agar dapat berkontribusi mencapai target Persetujuan Paris, Indonesia harus segera melakukan dekarbonisasi di semua sektor, terutama di sektor transportasi, pembangkitan, dan industri. Program dekarbonisasi ini dapat dilakukan melalui transisi energi, dari energi fosil ke energi terbarukan.

Dekarbonisasi lewat pemanfaatan energi terbarukan akan memberikan sejumlah keuntungan bagi Indonesia. Pertama, hal itu dapat mengurangi dampak dari fluktuasi harga energi dunia terhadap harga energi di dalam negeri, mengingat harga energi dunia tak berpengaruh pada energi terbarukan, seperti angin, surya, air, dan panas bumi. Kedua, penggunaan energi terbarukan dapat meningkatkan ketahanan energi Indonesia sebab ketersediaan energi terbarukan di Indonesia cukup melimpah. Ketiga, Indonesia dapat berkontribusi secara signifikan terhadap penurunan emisi GRK global. Keempat, pemanfaatan energi terbarukan dapat membuka jutaan lapangan kerja baru untuk masyarakat usia produktif di Indonesia. Kelima, dengan mengandalkan energi terbarukan, Indonesia akan dapat menarik pemilik modal dari luar negeri yang ingin berinvestasi di negara dengan emisi GRK yang rendah. Terakhir, Indonesia akan terhindar dari kewajiban untuk membayar biaya tambahan saat melakukan ekspor ke Eropa (terkait dengan carbon border adjustment mechanism – CBAM).

Agar mengimplementasikan agenda dekarbonisasi dengan baik, ada sejumlah hal yang harus pemerintah lakukan. Pemerintah perlu menyediakan dukungan peraturan yang memadai, proses perijinan yang dipermudah, penyediaan insentif fiskal, dan dukungan pendanaan dari lembaga pembiayaan.

Share: